一言以蔽之:在研究所申請中,書面審查有逐漸取代筆試和口試的趨勢。

大書審年代

在臺灣,大學往研究所的路上,越來越多理工類組,使用書面審查資料來取代傳統考試作為評量依據。以臺大電子所為例子,碩士班甄試入學的評分標準如下,已經完全只看書面審查了。

- 審查:100%

- 筆試:0%

- 口試:0%

報名審查資料為:

- 學力證明(學位證書或在學證明)【必繳】

- 歷年成績單【必繳】

- 總成績單名次證明書【必繳】

- 履歷表【必繳】

- 考生審查資料表(含就學計畫)【必繳】

- 其他有助於審查之資料:如研究報告、競賽榮譽證書等【選繳】

- 推薦函【選繳】

在「大書審年代」,申請者需要提供個人成績單,而且由於成績通膨的原因,有時候每個申請者的成績單都是A,教授不容易分出高低,因此校方還會要求學生提供名次證明書。除此之外,學生還需要準備簡歷、自傳、讀書計畫、推薦函等資料來展現個人優勢。

教授覺得推甄生比較適合做研究

藉由書面審查,評審教授可以評估申請者的核心能力,了解學生是否具備研究所所需的專業基礎。其他有助於審查之資料,像是競賽成績、專題研究、社團資料等,則是讓評審教授可以了解學生的溝通能力、研究能力、抗壓性等。

在這些備審資料中,其實最被教授看重的還是成績單(或者說是校名、系名、總成績在系內的名次),其他資料沒繳交也沒關係。這是因為許多教授都有觀察到,推甄進來的學生在大學時多半較認真地在學習,而考試進來的學生很多在大學都是荒廢的,然後靠最後半年的補習。在教授的心中,推甄生的專業知識和積極性都比考試生要好得多。

早年頂大研究所考試生名額還很多的年代,的確可以「大學玩三年、補習沖一波」,補習班的招生廣告還可以包裝成不放棄、積極面對、勵志翻身的考生故事。然而近年來研究所考試生名額不斷地減少,補習班也越來越難經營了。

書審的公平性

在討論區有不少網友質疑書審的公平性,例如:

- 不同學校之間的成績比較:張三是頂大的PR50學生(名次一半),李四是四中的PR90學生(前五名)、王五是後段大學的PR99學生(第一名),到底誰比較好?

- 修課內容的差異:張三和李四是同樣大學科系的學生,成績平均和名次幾乎一樣,但張三的修課都是很操的專業課程,李四則是修一堆涼課,評審教授要看那麼多申請資料,真的會發現成績單內容的差異嗎?還是只是看著學校科系、GPA、名次就給分了?

- 經歷難以判斷:張三和李四是同樣大學科系的學生,張三是第一名但沒有任何社團活動,李四是第二名並有滿滿的社團經歷,誰比較適合?

其實書審(或者說是這個社會)本來就沒有完全的公平性,很多是取決評審委員的主觀,因此就有人主張還是應該保留部分考試生的名額。

書審讓讀書變得更捲了

除此之外,這樣的制度改變,會讓競爭變得更內捲。書面審查要看系所成績,所以大一就要開始認真讀書,「沒有最捲、只有更捲」。書面審查要看系所名稱,所以高中就要開始認真讀書,「如果不夠捲、就要提早捲」。研究所書面審查這場升學遊戲,其實在高中就開打了。

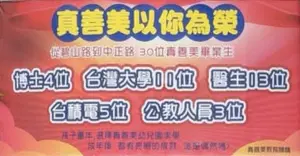

甚至有人還不同意高中才開打,就像南投草屯這所幼兒園,還會調查其畢業生在廿年後的職業狀況。此幼兒園的口號是「培養真正一流的孩子」——就是要贏在起跑點。

網友體感分享

過往頂大電子所的第一梯次推薦甄試一直就多為書審,而第二梯次則多為筆試。近來第一梯次維持書審,而第梯次段則改為書審。第一梯次本來就一直很捲,但當第二梯次也採用全書審以後,根據網友的體感分享,吃香的族群有:

- 頂大本系中後段學生(例如臺大電機系的前50%~75%)

- 頂大外系前段學生(例如臺大機械系的15%)

- 中字輩大學本系前段學生(例如中央電機的前15%、中興電機的前10%)

- 其他學校的前三名(例如私立大學的前5%)

以上這些觀察,主要是針對電機(硬體)相關組別,並不能套用資工(軟體)相關組別。在臺大和交大資工所,網友的體感是,近幾年的書審倒是沒那麼看重成績排名,反而更看重期刊發表和研究經驗,例如資工系劉育綸教授就曾經分享他的評分標準:

- 🔬 專題/研究成果:65%

- 📚 相關科目成績/校系排名(GPA):20%

- 🎯 未來規劃(業界/學界/出國深造?):15%