一言以蔽之:公司整體員工分佈狀況和薪資成長曲線,都會影響個體員工的薪資。

前文我們提到非擔任主管職務之全時員工薪資是很具代表性的資訊,然而有時候這個資訊卻與鄉民的體感不同,比如乙公司的員工薪資中位數比甲公司高,但鄉民卻覺得甲公司的待遇比乙公司好,這是為什麼呢?

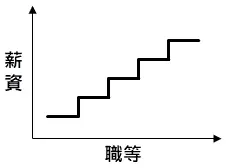

以職等為橫軸、薪資為縱軸,大致可以得到下圖,職等越高、薪資越多。(為了方便解說,這裡簡化成同一職等的所有人之薪資都相同,這假設並不會影響後面的結論。)

再以職等為橫軸、人數為縱軸,大致可以得到下圖,職等越高、人數越少。

員工分佈狀況不同

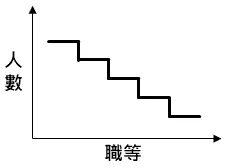

公開資訊觀測站的資料顯示乙公司的薪資中位數比較高,但鄉民卻覺得甲公司的待遇比較好,第一個原因是員工分佈狀況不同。

如上圖,甲公司的技術員很多,所以中位數在偏低職等,而乙公司的中位數就在中間職等。這例子中,乙公司的員工薪資中位數的確比甲公司高。然而,鄉民比較的是特定族群,例如研究所碩士班畢業後工作五年的工程師,此時對鄉民來說,這族群在甲公司是相對高職等的員工,但在乙公司是相對低職等的員工,因此甲公司的待遇就會比乙公司好。

這個典型的例子就是台積電,雖然台積電在今年全時員工薪資的榜單上,沒有擠進前五名,但其員工分紅卻是羨煞所有人,與前五名的公司相比,絲毫不遜色。

薪資成長曲線不同

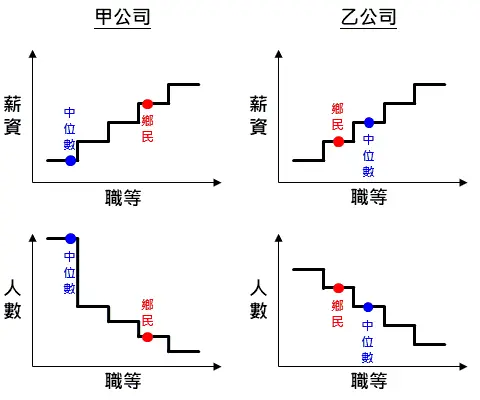

公開資訊觀測站的資料顯示乙公司的薪資中位數比較高,但鄉民卻覺得甲公司的待遇比較好,第二個原因是薪資成長曲線不同。

如上圖,乙公司的員工薪資中位數的確比甲公司高。但甲公司的薪資成長曲線平緩,而乙公司的薪資成長曲線陡峭。對鄉民比較的特定族群(工作沒幾年的工程師)來說,在這兩間公司都屬於相對低職等的員工,然而甲公司對新人比較友善,所以甲公司的待遇反而會比乙公司好。這差異在薪資成長曲線一文有討論過,簡單地說,甲公司是肉搏攻擊型的前期強勢角(戰士),乙公司是範圍魔法型的後期強勢角(法師)。

這個典型的例子就是瑞昱,網友在新人Design House排名中,對瑞昱的評價是,目前在臺廠中是新人領最多的公司,但高年資後會輸給聯發科與聯詠。