一言以蔽之:電腦選擇最短路徑;人腦選擇最尖路徑—面向目的地。

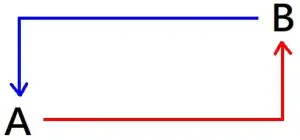

Google Map或是車機導航,會選擇最短(shortest)或最快(fastest)路徑,但人腦呢?A去找同仁B的時候,去找他和回座位所走的路是不一樣的。

顯然人腦的導航策略是不同,在這篇文章(Humans Are Actually Terrible at Navigating Cities, Study of Over 14000 People Shows)指出:

研究人員收集了超過14000名行人的數據,絕大多數行人沒有選擇『最短』的路徑,而是選擇了『盡可能讓他們更直接地面向(face towards)目的地』的路徑——即使轉向另外一邊會讓他們更快地到達目的地。這稱為最尖路徑(pointiest path)。

要了解人腦的導航系統,就不能不提2014年諾貝爾生醫獎三位得主(如上圖)的研究。研究指出,大腦的GPS系統存在於海馬迴(這也是計程車司機的海馬迴比較大的原因),用的不是物理地圖,而是心理地圖。

所謂物理地圖,就是像紙本地圖或Google Map,把地點畫在座標上,要規劃路線的時候,利用演算法選擇最短或最快路徑。

而心理地圖,指的是當人類位於空間中某一處時,特定的位置細胞place cell會活躍起來(因為曾經來過),再由網格細胞grid cell把這些資訊整合到認知圖中的神經元。當走到網格邊緣的時候,邊緣細胞border cell和頭向細胞head-direction cell會起來工作,決定要轉的方向。

正是因為人腦不是電腦,所以會做出不同的選擇。電腦做選擇的邏輯是演算法,而人腦做選擇的是神經元之細胞整合決定。